こどもの育ちは一人ひとり異なります。その当たり前の事実をわかっていながらも、わが子を他の子どもと比べて不安になったり、インターネットで情報を調べてさらに心配になることはありませんか。

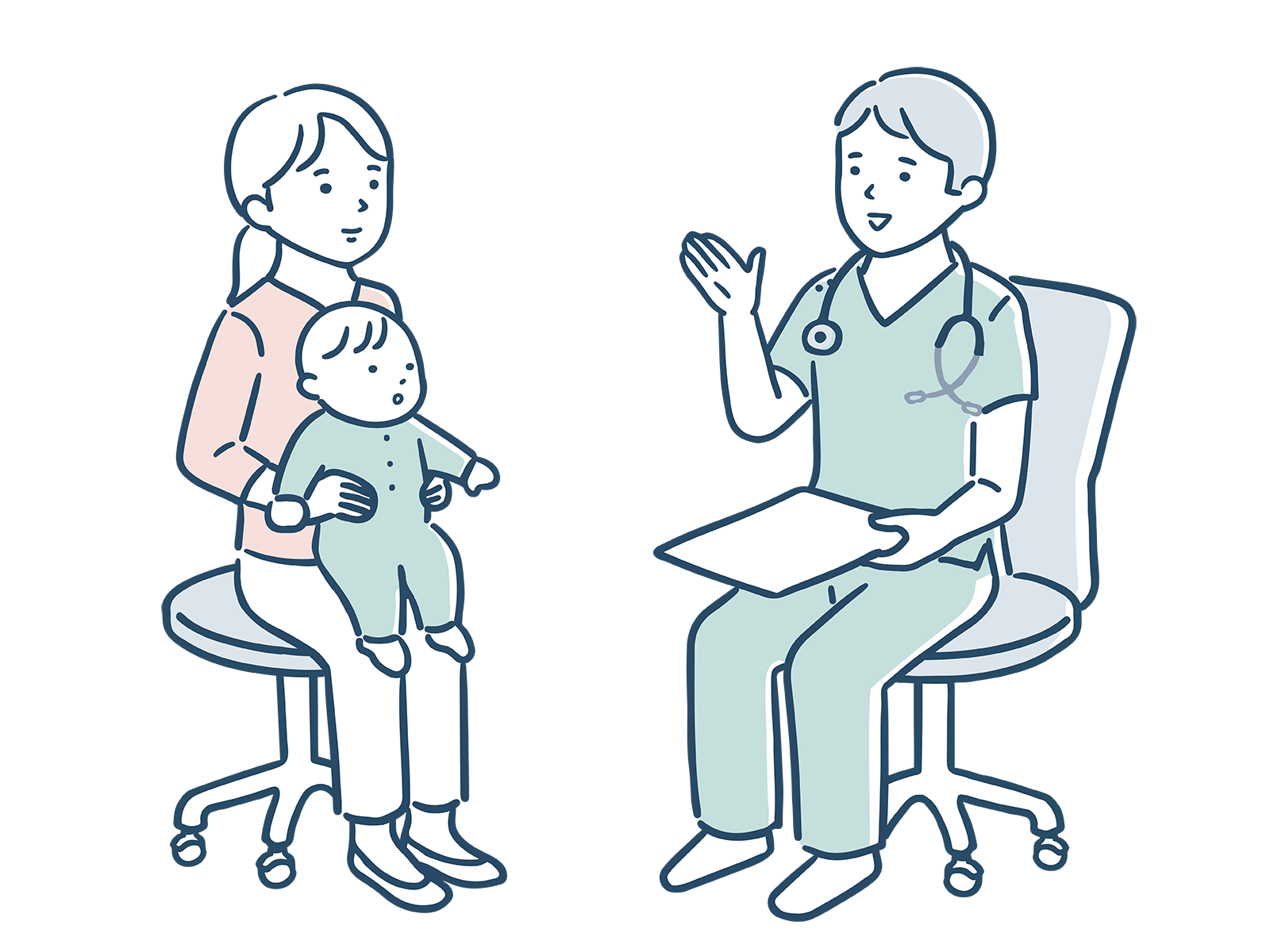

発達相談は、「ことばが遅い」「落ち着きがない」などのちょっと気になる行動や発達の様子について、小児科医が中心となり、必要に応じて言語聴覚士などの他職種と連携をとりながら支援の方向性を探っていく外来です。

子どもの発達は、言葉、運動、社会性、感情など、さまざまな分野で段階的に進んでいきます。発達のペースには個人差があり、早い・遅いだけでは判断できません。「うちの子、ちょっと違うかも?」と思ったら、早めにご相談ください。

発達障害と呼ばれるものは、「言葉が話せない」「パニックになってしまう」といった生活に大きな困りごとから、「少し落ち着きがない」「忘れ物が多い」など、ごく身近な気になることまで、幅広い状態を指します。

しかし「障害」という言葉にとらわれることなく、それぞれの特徴を個性と考え、必要以上に「病気」と決めつけないために、最適な環境を整えることが何より大切です。

専門医が丁寧に評価を行い、こどもの個性や強みをどう伸ばしていくかを一緒に考えます。

お子さんの育ちや発達に関して気になることがある場合、まずは小児科医がご相談をお受けし、医療的な視点から状況を丁寧に確認します。そのうえで、必要に応じて発達検査や言語聴覚士による評価・支援につなげていきます。

こうした早期の気づきと適切な支援を通じて、お子さんのより良い発達とご家族の安心をサポートすることが、私たちの発達相談外来の目的です。

(ことばが遅い、落ち着きがない等)

医療的な視点で状況を確認

・発達検査 ・ST評価 ・他機関紹介

ご家族の安心とお子さんの成長を支援

お子さんの発達が気になるとき、「これって大丈夫かな?」と思ったら、まず気軽に使えるチェックリストです。

専門家に相談するきっかけづくりとしてご活用ください。

1つでも当てはまれば、心配しすぎず、まず相談してください。

相談は「できないこと」を探すものではなく、お子さんや家族の気持ちに寄り添うためのものです。

少しでも「気になる」と思ったら、早めの相談が問題解決につながります。

一番上の予約の流れ・問診票からご連絡をお待ちしております。

※予約のキャンセルの変更、クレジットカードの決済などは

全てアプリにおける機能での対応をお願いしております

※スマートフォンをお持ちでない方は

「はい」を押してください。